伊豆諸島訪問記 – 利島 –

水中写真家と利島の夜へ

利島の唯一の港に到着(漂着)し、港内の大きなスロープにシーカヤックを一時置き、一息ついた。

荷室から荷物を降ろしていると、一眼レフカメラを持った女性が近づいてくる…水中写真家の高縄 奈々氏とは、利島のドルフィンスイムツアーでお会いして、何度かツアーガイドをお願いしてきた御縁で、今回利島で受け入れていただいたのだ。

残念ながら利島には、条例により野営ができない。そのため、利島内で宿泊場所を確保しなくてはならないが、高縄氏が拠点としている民宿寺田屋にて今回夜露を凌ぐこととなった。

宿に荷物を置き、夕方に再び高縄氏と合流。彼女の夫と3人で、夜の利島へ繰り出した。

利島は、江戸時代から椿の全国有数の産地だ。学生時代に東京港竹芝桟橋から伊豆諸島へ乗り込んだ夜行船は、かめりあ丸(カメリアとは椿の英語名)であったように(かめりあ丸は2014年で引退)、伊豆諸島は椿の産地だが、その中で利島は群を抜いている。

利島周回道路である都道228号線は、早春には美しい椿が咲き誇るのだろう。

しかし、今は5月の夜。車に揺られながら、ヘッドライトを頼りに真っ暗な夜道をトコトコと…

ふと、道のど真ん中に物体が。

オオミズナギドリ―――ここ伊豆諸島では夏に海上を優雅に飛び交う姿が見られる。神津島から漕ぎ出したシーカヤックの旅路でも、何羽も眺めてきた。冬は南方で過ごし、夏はここ伊豆諸島(特に御蔵島)で過ごす。

高縄氏いわく、飛ぶ練習をしているそうだ。

まず木に登り、高い位置から滑空し、海面の魚を捉えて食にしているのだが、しっかりと飛べないと途中海面で溺れてしまうのだ。天敵が少ない夜に、木に登り飛ぶ練習を繰り返す。5月は、トレーニングの時季なのだろう。

オオミズナギドリを避け、目的地はある茂み。

プロカメラマンである高縄氏に導かれるまま、旅の御供で持参したミラーレスカメラで撮影を始めた。

すると、こんな写真が撮影できた。シイノトモシビダケという光るキノコだ。

夫婦でネイチャーガイドをしている高縄氏にとっては、自然豊かな利島はガイドにとって本領発揮できるフィールドのようだ。

利島を学ぶ7日目

新島から利島へ漕ぎ渡り” ナイトツアー ”を楽しんだ6日目を終え、7日目は停滞。

ついに移動性高気圧は去り、低気圧の傘下となった伊豆諸島海域。再び北東風 ――― ナライ

なかなか利島に長く滞在する機会がなかったので、せっかくだから利島を学ぼう。

午前で昨日の疲れを回復させ、午後雨が収まり出してから大好きな勉強タイム。

私も潮に悩まされたのだから、必ず昔の人も悩んだはず。

利島の郷土資料館を訪問し、眠っていた昭和27年の港湾敷設に関する資料を掘り起こし、利島に来て40年の資料館スタッフと潮に関する論議を小一時間。

昔の東海汽船運賃表

苦労を強いられてきた接岸の歴史

資料館のスタッフは、彼が25歳で教師として利島へ赴任してからの海の思い出を辿りながら、私は昨日味わった潮流を資料の古地図に表現しながら、情報を擦り寄せていく。おもしろい…

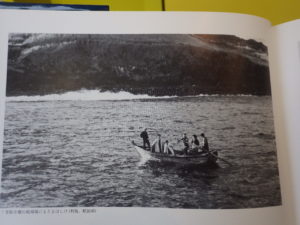

「亀石(島の西)から潮に流されて、皆で大岩が目印の大根(島の北西)を目指して泳ぐんだけど、気を抜くと島の北へ流されるんだよ。」 「島の西側通ってきたんなら潮に関して違和感なかったか~?島の西側で行方不明になったら、場所によっては大島か三宅島に流れ着くんだとさ」 「前浜(島の北部)が昔のメインの港のとき、艀で沖の大型船と往復して荷物や人が行き交いするんだけど、沖に錨を打ってロープを通さないと、とてもじゃないけど流されて着岸なんてできなかった。」

と、思い出話に花が咲いて閉館時間過ぎてもおしゃべり。

ちなみに私が昨日3時間かけて漕いできた新島若郷なら利島まで、昔は手漕ぎで40分とのこと。早すぎる…

最後にオススメされた浜宮神社に参詣し、明日は我が身にならないよう祈願

このように、利島はアクセスが困難な地形であるにも関わらず、古くから海上交通の要衝として重宝された。特に、鎌倉が関東地方の首府であった時代に、窯業が盛んであった伊勢湾周辺(瀬戸窯、常滑窯、渥美窯)からの輸送ルートとして重要な位置であった。

古今かわらず大切なことは、どれだけ海に寄り添えるか。これが島を旅し島に生きる秘訣なのだが…さて、明日はどうしようかな。

利島ボーリング大会開幕?!

さて、悩みながら寺田屋へ戻ると、「ボーリングしませんか?」と高縄夫婦からお誘いが…

ボーリング?

「利島勤労福祉会館」へ連れられて行くと、まさにボーリング場ではないか…しかも2レーンなので、錯覚により距離感が…

ボーリングで汗を流し、心身ともにすっきり。明日は8日目、か。